| 文章来源:学友推荐 作者:七律圣手… 编辑:admin |

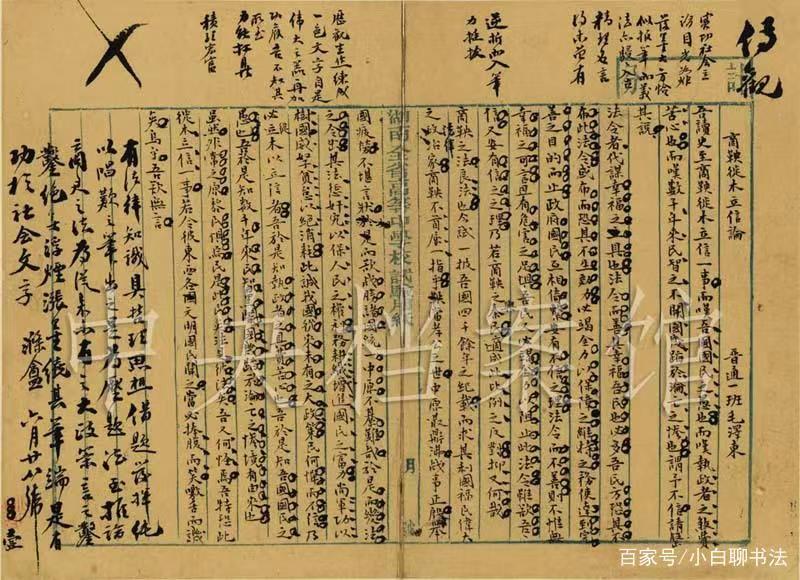

《商鞅徙木立信论》是毛泽东19岁时写的作文。全文如下: 吾读史至商鞅徙木立信一事,而叹吾国国民之愚也,而叹执政者之煞费苦心也,而叹数千年来民智之不开、国几蹈于沦亡之惨也。谓予不信,请罄其说。 法令者,代谋幸福之具也。法令而善,其幸福吾民也必多,吾民方恐其不布此法令;或布而恐其不生效力,必竭全力以保障之,维持之,务使达到完善之目的而止。政府国民互相倚系,安有不信之理?法令而不善,则不惟无幸福之可言,且有危害之足惧,吾民又必竭全力以阻止此法令。虽欲吾信,又安有信之之理?乃若商鞅之与秦民,适成此比例之反对,抑又何哉? 商鞅之法,良法也。今试一披吾国四千余年之纪载,而求其利国福民伟大之政治家,商鞅不首屈一指乎?鞅当孝公之世,中原最鼎沸,战事正殷。举国疲劳,不堪言状。于是而欲战胜诸国,统一中原,不綦难哉?于是而变法之令出,其法惩奸宄以保人民之权利,务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威,孥贫怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策,民何惮而不信,乃必徙木以立信者?吾于是知执政者之具费苦心也,吾于是知吾国国民之愚也,吾于是知数千年来民智黑闇、国几蹈于沦亡之惨境有由来也。 虽然,非常之原,黎民惧焉。民是此民矣,法是彼法矣,吾又何怪焉?吾特恐此徙木立信一事,若令彼东西各国文明国民闻之,当必捧腹而笑,噭舌而讥矣。呜呼!吾欲无言。 1912年,湖南省立一中(今长沙市一中)始建,毛主席以第一名的成绩考入,在普通(科)一班读了一个学期。在就读的这个学期里,他写了这篇题为《商鞅徙木立信论》的作文。这是迄今为止所发现的毛主席最早的文稿,原件现藏中央档案馆。 《商鞅徙木立信论》原文没有注明写作时间,作文纸折缝间印有“湖南全省高等中学校”字样,作者在题下写有“普通一班毛泽东”七字。毛主席于 1912 年春退出长沙新军后,考入湖南全省高等中学校,同年秋即退学自修。此文当写于 1912 年上半年,时年毛主席十九岁。 要想弄明白青年毛主席这篇作文的意思,先要了解“徙木立信”的故事。商鞅,战国时卫国人,本姓公孙,名鞅。商鞅从青少年时期就喜爱法家思想。魏惠王不重用他,他入秦,得到秦孝公的起用。他想变法,就对秦孝公说:治理国家不能总是一个办法,不能所有的国家都按古人的做法办,商朝的汤王、周朝的武王不按前人的治国之策办,而开创大业;夏朝和殷朝始终按旧办法治理国家,一点不改变,最后都灭亡了,所以,采用同古人不一样的办法是不能说错的,一切都按旧办法办是不会长久的。秦孝公说:好。于是,商鞅被秦孝公任命为左庶长,总领国政后,即制定变法的命令。在命令发布前,商鞅怕老百姓对新法不相信,就叫人在国都的南门外竖了三丈长的一根木头,布告老百姓:有谁能把这根木头移到北门去,就赏予十两金子。城门外聚集了很多百姓,大家议论纷纷,却没有一个人来搬。商鞅见无人来搬,就将赏金增加到五十两金子。这时,人群中有一个胆大的人,抱着试试看的心理,把木头搬到了北门,商鞅马上给这个人五十两金子,以表示不欺骗老百姓,取信于民。自此,秦国百姓逐渐建立了对朝廷变法的信任,商鞅这才公布了变法的命令。 徙木立信这一看似游戏的政治表演,却在中国政治史上留下了深刻的印迹。北宋改革家王安石曾有诗句称颂:“自古驱民在信诚,一言为重百金轻。今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。”司马光在《资治通鉴》中也以“臣光曰”的形式发表评论说:“夫‘信’者,人君之大宝也。国保于民,民保于信;非信无以使民,非民无以守国。是故古之王者不欺四海,霸者不欺四邻,善为国者不欺其民,善为家者不欺其亲。不善者反之,……上不信下,下不信上,上下离心,以至于败。”他强调“信”是执政的根本准则,也是成大业的重要法宝。守信,则可以守国;失信,则难免失政。司马光所列举的古来杰出的君王守“信”以成大业的实例中就包括“秦孝公不废徒木之赏”。他又说:“商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘‘信’以蓄其民,况为四海治平之政者哉!”司马光对于商鞅之政“刻薄”“诈力”的性质持保留态度,但是对商鞅“不敢忘‘信’以蓄其民”,则予以肯定。 19岁的毛主席在作文中分析说,商鞅处于春秋战国时期的秦孝公时代,当时,中原地区非常混乱,战事很多,举国疲劳,不堪言状。而要战胜诸国,统一中原,非常困难。商鞅变法之令发出后,依法惩治坏人,保护人民的权利;推动耕(田)织(布)生产,增加国民的财富;奖励军人为国家立功,以树立国威;对不好好劳动的人,就让他无吃无穿无钱花。这真是那时我国从来未有之大政策。因而,毛主席对商鞅的评价是非常高的,认为他是四千多年历史上“首屈一指”的“利国福民伟大之政治家”。 毛主席又在作文中评论说,法令是用来保护人民幸福生活的。法令如果是善法,它给人民带来的幸福也就必然很多,人民都担心不公布这样的法令;或者担心公布后不发生效力,必然竭尽全力保护这样的法令,维持这样的法令,想尽一切办法使其更加完善。政府和人民是互相倚存的,这样,哪会有让人民不相信的道理?法令如果不是善法,对人民不但没有幸福可言,恐怕还会带来危害,人民一定会竭尽全力以阻止这样的法令,虽然想让人民相信,又哪有让人民相信的道理? 让青年毛主席痛心的是:商鞅所推行之新法,本是“利国福民”的“良法”,是秦国“战胜诸国,统一中原”的“大政策”。但是黎民百姓却不能认识这些政策的好处,不能辨别优劣,非要商鞅“具费苦心”地用“徙木立信”的办法来推行不可。 在青年毛主席看来,理想的国民,应该是看到好的法令就支持,看到坏的法令就反对。由此观之,商鞅徙木立信一事说明“吾国国民之愚”。他由此得出结论:中国屡次遭沦亡惨境,根子就在“数千年来民智之不开”。这反映了辛亥革命后知识界、思想界的一个共识:改造国民性。 梳理近代史,确乎如此,从洋务运动到辛亥革命的历史进程,使大多数有志之士都不同程度地认识到这个问题,船坚炮利的洋务运动不见成效,政治体制改革的维新运动血洒刑场,物质文明、制度文明的药方把一个古老的“病国”弄得愈益衰弱,人们不约而同地把精神文明当作振兴中华的新的良方。从梁启超的“欲维新我国,当维新我民”,到严复的“开民智,兴民德”,再到鲁迅的“人立而后事举”,表明这是那个时代必然引申出的共同话题。在青年毛主席后来的一系列政治和文化主张中,从“变化民质”、改造“人心道德”入手的救国图存的思路,格外引人注目。《商鞅徙木立信论》,正是这条思路的发端。 1911年10月,辛亥革命爆发,推翻了腐败的清朝统治。仅仅过了八个月,青年毛主席就写出这样的作文,宣扬自己的法治思想和“变化民质”的救国主张,体现了他博大的胸襟、高远的抱负,以及敏锐的目光。 引经据典,借古喻今,能写出这样一篇赞赏改革家商鞅、宣传法治思想的作文,足以折射出青年毛主席博览群书、博闻强记、独立思考的特质。 毛主席当时的国文老师柳潜阅后,忍不住感慨,在这篇作文上多处撰写评语: “实切社会立论,目光如炬,落墨大方,恰似报笔,而义法亦骎骎入古。” “精理名言,得未曾有。” “逆折而入,笔力挺拔。” “历观生作,练成一色文字,自是伟大之器,再加功候,吾不知其所至。” “力能扛鼎,积理宏富。” “有法律知识,具哲理思想,借题发挥,纯以唱叹之笔出之,是为压题法,至推论商君之法为从来未有之大政策,言之凿凿,绝无浮烟涨墨绕其笔端,是有功于社会文字。” 柳潜先生还在文首批了“传观”两个大字,让全班同学传阅观摩。 柳潜字钧湄,为湖南湘阴人,是清朝末年的一名秀才。他早年酷爱读书,颇有才华;青壮年以后目睹国运衰竭,官场腐败,遂放弃仕途,以教书为业,被湖南全省公立高等中学校(后改名省立第一中学)首任校长符定一聘请为国文教师。自从毛主席以头榜进入省一中后,十分爱才的柳潜,便一直对这位“头名状元”给予特别“关照”。他除在课堂上对毛主席严格要求、细心辅导外,还利用课余时间给毛主席讲析历代文章大家的代表之作,使毛主席得到了系统而规范的文言文的训练,阅读与写作水平有了很大提高。 直到1924年,湖南省立第一中学《校志》中仍有柳潜的名字。后来柳潜因生活困顿,曾先后在福建和长沙等地做过几年幕僚,后又返回学校从事教师职业,但终因积劳成疾,贫病交加,于1930年在长沙去世,终年52岁。 柳潜先生这位一生颇不得志的清末秀才,虽名不见经传,但却颇具识人之明,“慧眼识英雄”,是他第一个发现并预言不到弱冠之年的毛主席是“伟大之器”。几十年后,成为中华民族伟大领袖的毛主席,仍然对自己早年的这位国文老师念念不忘。 (免责声明:此资料由学友大浪淘沙推荐上传。原刊载百度号《七律圣手卢志丹》,作者七律圣手卢志丹。原文《这位清末秀才,根据一篇文章预言19岁的毛泽东“自是伟大之器”》。版权属于原刊载单位或作者,其观点及内容的合法性、原创性、真实性和完整性由原刊载单位或作者负责,与本站无关,请学友仅作参考,并自行核实相关内容。本网站为公益网站,所有资料均实行零稿费。如版权拥有人不同意此资料供中华民族提高修养,请及时向本站申诉。本站接到申诉后即删除此资料,以免侵权。) |

| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |

| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||

| 没有相关文章 |

客服联系QQ:823297730 联系我们:823297730#qq.com(请将#改为@)

本站部分内容转载自网络,如有侵权,请来信告之,谢谢!