| 文章来源:学友推荐 作者:未知 编辑:admin |

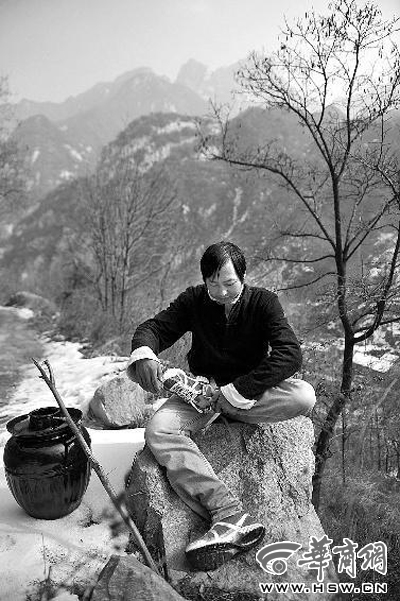

隐者张剑峰在终南山隐居的情景

四个隐士的合影 现代隐者的身影 数千年来,全球百万计隐士在终南山居住过。 1989年,美国汉学家、佛经翻译家比尔·波特来到中国,在北京、山西等地寻访后,才知道西安市区以南的终南山可能还有隐士隐居传统,比尔波特探访发现终南山大约有5000位隐士隐居其中,年龄最大的90多岁,个别隐士甚至数十年在山中居住,直到终老也未曾下山。 后来,他根据寻访的结果写就了一本书《空谷幽兰》。这本书问世后,很多西安人才知道距离市区一小时车程的终南山中,还保留着隐居传统,有五千多位来自全国各地的修行者隐居山谷,过着和一千年前一样的生活。 隐者张剑峰 2008年之前,张剑峰的身份是青春文学图书编辑,还曾在一家时尚杂志社从事编辑工作,他与韩寒的出版人路金波是合作伙伴,帮助他策划出版过一些图书。自从走上寻访终南隐士的道路之后,他的身份变成杂志《问道》的主编,他对隐士的采访就刊登在这本杂志上。 “前几年接触文学圈、做期刊,庸俗的东西太多,感官享受的东西太多,大家在想怎么赚钱,怎么花钱,这些东西固然不错,但是人的生活视野太小、太局限了,我想看看另一种生活,修行者的生活就像我忽然发现了清澈的水源,以前的浑浊的水质就不可再饮用了。”张剑峰这样形容这一变化。 2008年,看过比尔·波特的《空谷幽兰》后,张剑峰决定去终南山寻找书中所写的隐士。“我从南五台开始走,第一次是跟一群驴友一起,结果什么都没有找到。”这对他来说是个教训,后来他才知道,远远看到一群驴友结队进山,隐士们就关了门,或者躲到其他地方,以免被打扰。 在寻访了数百位隐士后,张剑峰慢慢从一个寻访者变成了修行者:“光看看书,做口头东西不行,我开始只是旁观者,后来发现不行,开始对这些修行的行为并不相信,但又不断亲眼见到效果,不断否定自己的怀疑,慢慢地自己也开始打坐、练功。”2010年,张剑峰和张德芬等十多人一起凑钱在这里修建了十几间茅棚,取名“终南草堂”,可以供修行者居住。 对修行的好处,张剑峰说:“就是保持自己时时刻刻不迷失,做自己的观察者,喜怒哀乐你都时刻观察着自己。好像我之前的工作都是为我后来修行做铺垫,现在做的才是我喜欢的真正要做的事情,现在是个多元的社会,每个人都要做真正的自己。” 张剑峰有两个孩子,妻子做平面设计工作,父母也受他的影响开始修行。“父亲以前很不喜欢烧香拜佛的人,觉得是迷信,但现在父母也打坐,吃素食,现在他理解了,从心性上认识了修心才是核心,现在他知道修行人很有学识。” 张剑峰的妻子一直支持他,夏天的时候,还带着女儿到茅棚居住,吃饭前先感恩做饭的人,吃饭不能说话,以前女儿挑食,而在山里她会吃得干干净净。 “修行对我生活本质的改变是我看待事物的态度不同,如果以前,有一个东西我想得到,我肯定会努力争取,但现在,患得患失的东西就少了,人会更豁达一点。对物质不刻意追求,更注重精神生活,我之前的生活,也和大部分人追求的一样,但现在,我所追求的东西,不因大部分人追求其他东西而受到影响,不管社会变化再快,我所接触的东西永远简单。在茅棚里,吃饭睡觉晒太阳喝茶,那样就挺幸福的,很多人得到的东西很多,并不觉得幸福。”张剑峰说,“这座山不是一般意义的山,看到《空谷幽兰》时,我觉得好像在门缝里的一线光,我想看到光源在哪里,山是一个符号,是活着的文化。” 寻隐者不遇 “寻隐者不遇”是很多人的经历,有不少读过《空谷幽兰》的读者有过去终南山寻访隐士一无所获的经历,西北大学的郭老师2009年夏天曾到终南山大峪寻访,但既没有看到隐士,也没有看到隐士居住的茅棚。 并不是所有的隐士都不欢迎到访者,有的修行者准备出山,他或许希望和到访者结缘,有的修行者正在用功的时候,是不想被外人打扰,而且要看到访者是什么样的人,如果是去山里旅游旅游,往往这样的到访者最多。 “四五十人拿着大喇叭,边走边唱,带着酒肉,留下一地垃圾,然后转身就走,对山里这些修行者,他们只是好奇。”每遇到这样的到访者,隐士们只能关门谢客。 有人说,人人都想在终南山寻到一个白胡子老头,但是最后只寻到一棵歪脖子树。 “我也想遇到一位鹤发童颜的神仙,一位无所不能的仙人或者圣人,就太完美了。”最开始,张剑峰抱着寻访圣贤的目的走进了终南山。 第一次寻访失败后,张剑峰决定独自行动:“想到哪里就去哪里,稀里糊涂走,没有交通工具。” 并没有什么特别的准备,但为了采访修行者,他会带录音笔和纸笔。隐士居住的茅棚一些是茅草搭建,有些是山洞,有些是普通的住宅,他们分散在各个山谷里。 “一般到访者去敲门,修行者都会开门,但有些并不接待生客。”张剑峰说,“寻访了几百位隐士后我才知道,敲门需要念一些暗号。” “阿弥陀佛”、“慈悲”、“无量寿福”是最常用的敲门暗语,如果是佛教修行者,敲门者敲门时念“阿弥陀佛”,道教修行者则需念“无量寿福”,佛教修行者和道教修行者的茅棚上一般都有标志来区分。 张剑峰讲了这样一个故事,他听说两位比丘尼师徒居住在一座山洞内9年,谁知找到她们居住的山洞时,明明听到门内有动静,但敲门却没有人应声。当时他不懂念暗号,只是坚持敲门,敲门几次后,师徒两人终于开门了。在她们居住的山洞,只有经书和简单的生活用品。 见到张剑峰,师父说:“你真是幸运,一般来敲门的人,敲一次没人开门就走了,我们平时不给人开门。”通过谈话,他得知,师徒两人在山洞居住9年,连附近的茅棚都没去过,也不接待外面的到访者。在山洞外,师徒两人在悬崖边开辟了一块三四平米大的菜地,张剑峰到访时,她们正在包白菜饺子。 “我第一次吃到那么好吃的饺子,她们也很少吃那么丰盛。她们问我从哪里来,拜访过哪些人,讲她们的师父如何修行,谈得比较多的是她们尊崇的修行者,讲智者的生活和道德,她们跟我说了一句话我现在都记得:‘你走了这么多地方,看到很多东西,但你要保持你内心纯净的种子不被污染。’后来我也看到一些修行人不是真正在修行,我看到玉的同时看到了泥土。”张剑峰回忆道。但他至今不知道那对师徒的法号,不久之后,那对师徒就离开了山洞,他再也没有见过她们。 张剑峰介绍说,这些修行人都很热爱生活,一般会把自己小茅棚打扫得很干净,做一点小景致,比如在门口种点花,但他们不用手机,离村庄近的修行者还会和村里人打交道,很少下山。 隐者其人 终南山是修行者最为集中的地方,但在华山后山、宝鸡龙门洞等地方都有修行者居住,他们随意居住在秦岭中。 寻访山中的修行者,有时候在山里走一天,一个人也找不到,有些隐士住得比较高,看见有人来他们就走了,但十有八九不会落空。 台湾作家张德芬、主持人梁冬等名人也曾跟随他到终南山寻访隐士,现在在张剑峰周围,也有一些跟他一样去山中寻访修行者的朋友,但能坚持的并不多。 山中的隐士都是些什么样的人? 除了现实的生活,隐士们的修行更多是独处,对隐士的这种独处,比尔波特认为山中隐士很像研究生,他们在攻读他们精神觉醒的博士,很多人在佛教寺庵、道观、儒家书院、大学乃至家里获得他们精神觉醒的“学士”,然后再到山中攻读博士。在佛教和道教里,到山中修行需要经过严格的程序,道教要在师父身边待三到十年才能入山,佛教有一种说法——“不破本参不住山”,现在都市人作为田园隐居入山,是极少数案例。 对终南隐士传统,安妮宝贝在读完《空谷幽兰》后写道:“隐士是一个很重要的中介,把各种知识变成活生生的生命。隐士用纯粹、洁净、健康的生活方式不断返照自己,这样的生存者们让我们在很好地反省着认识自我,让更多的人感受中国传统文化的精髓,恢复我们的优秀文明。” 终南山作为隐士的天堂,山中修行只是他们生命中的一个过程。但自古以来,终南山就不乏沽名钓誉者,“终南捷径”,一些人打着隐居的旗号,其实只是为了捞一个修行的名声。 俗话说,有形的都有肉,其实很难找到闪光的人,真正的修行者都是劝人向善,告诉人们怎么样减少烦恼。修为很高的人外界很少接触到,只有圈子里才知道。 2月中旬,终南山中积雪较厚。虽然是冬天,沿路仍可遇见一些隐士。黄道长常年在终南草堂居住,几乎不下山,他老家在东北,他说:“下山去做什么呢?我们下山后就像傻子似的,左右不是,无所适从,不知道该干什么。” 在距离终南草堂30分钟山路外,有一位去年11月从衡山来终南山修行的隐士,他并不觉得山中冷,只说:“在这,就是玩呗!收弟子,就看缘分呗!”面对陌生人,他们并不多谈其他。 “我们从小都知道世上有和尚有道士,但没法接触他们,一般觉得,出家人就是穷得没办法才到山里,但后来我发现山里的修行者大部分蛮有学养的。”张剑峰接触隐者之后感慨说。他上周刚见到一个山中的修行者,这位修行者藏书很多,留着长头发,特立独行,对电器等样样精通,在茅棚里给自己做了很多精美的家具,他主要研究天文,将天文研究成果和佛经、道经做了对比研究,而且他自己觉得别人并不懂他的东西,只能把研究成果刻在石头上。 “他不是一般学者,也不敢立论,他问我认识比尔·波特吗,他要把他的研究成果发给他,看能否翻译成英文。在修行人中,像他这样的民间学术研究者很多。”张剑峰说。 冬天的终南山里,随时飞雪,黄道长给远道而来的寻访者包了一锅热乎乎的包子,包包子用的萝卜是自己在旁边的菜地种的,冬天他挖了菜窖存储这些蔬菜,米面油等物品都是朋友从山下送来的,他们称之为“供养”。有人遇到一对给修行者送供养的60岁夫妇,他们提了一壶最好的花生油,背了一些日常用品走了好几个小时山路。 如果没有供养也可以,松子、野菜等都是修行人的食物。修行人的行为,一般人看来不可理解,别人觉得住在山里很可怜。修行者对物质不抱太大希望,给一些修行人送供养,送东西给他,是为了满足我的心愿,对他们来说,送不送没什么区别。 虽然很多人表现出对隐居的向往,但西安大康心理保健院主任咨询师张金刚分析,真正的隐居者是到山中修炼、养生;有一部分人是因为想“回避现实烦恼”,现实生活中人们普遍遇到一些困难,他们向往隐居生活;也有一些人际关系障碍者,例如轻度焦虑者,想逃离现实生活,到没有人的地方去。后两种人如果去山中隐居,都是行不通的,对心理焦虑者,山中的生活,他们不但适应不了,甚至会加重病症。 都市中的人到山中“隐居”是一个奢侈的行为。往往住几天就受不了山里的冷清了。现实中,山里并没有那样舒服,需要走夜路上厕所,忍受寒冷,个别人甚至在住山后出现了心理问题,没几天就开始自言自语,跟不存在的人对话,有精神分裂的症状,因为没有人和他交流。 隐士张剑峰认为,只有心无杂念的修行者才能在山中常住,他们能很圆融地处理各种问题。因为清净不是找来的,如果懂得清净本来的含义,时时刻刻都能清净。都市很方便,我们身在福中不知福,懂得欣赏,无处不是美景,住山的目的是看到自己内心的山水,如果在都市能够看清自己内心的山水,又何必去住山呢? 安妮宝贝说:“对于城市中的人来说,若能保持自持修行的坚忍,遵循品德和良知,洁净恩慈,即使不置身于幽深僻静的山谷,也能自留出一片清净天地。” 隐居生活 隐居的生活并没有想象的那样舒适,一位隐士住山需要克服很多现实的困难。最大的障碍是自己的内心,很多人到山上,几天就下山了,因为受不了山中的孤独,没有人交流,一些人甚至会“着魔”,其实就是轻度精神分裂,因为他心有杂念来住山,当孤独时自己不能克服,就出现了心理问题。 修行者如果要入山,首先,要找到自己能住的茅棚,租当地村民房子的比较多,也有人自己搭建茅棚,但这也需要与村民进行土地协商,住山洞当然没有人管,但山洞大部分很潮湿,不能住人。饮水、种地、劈柴等问题都需要考虑,有的隐士要走两小时山路去背水。 隐士们的茅棚零星散落在各个山谷中,往往走几十分钟山路,也看不到一个茅棚,在黄道长居住的终南草堂,虽然设备已经相对完善,但下山也需要走近一小时山路,茅棚内设备极简,只有一张书桌,一个凳子,一个书架,黄道长给自己编织了蓑衣,在雨天出行时,既可以防雨,也可以保暖。 隐士建造茅棚很多建筑材料都是从山下扛到山里。有些修行者直接租赁搬迁村民留下的旧房子,个别隐士居住在山洞内。刚进大峪,在溪边有一处写有“云龙洞”的茅棚,有一位隐士居住在这里,用很长时间徒手挖了一个洞,从茅棚直通溪边,以方便取水。隐士们需要自己开垦荒地,种植一些农作物。最现实的一个问题是,如果不会劈柴种地,基本无法在山中生活,他们的食物大多要靠自己种植,这并不是一件简单的事。 (免责声明:此资料来自学友枫林晚整理、推荐、上传。版权拥有人未联系上。本站刊发此资料目的是为了供中华民族提高修养实现大中华复兴。版权属于原刊载单位或作者。其观点及内容的合法性、原创性、真实性和完整性由原刊载单位或作者负责,与本站无关,请学友仅作参考,并自行核实相关内容。请版权拥有人联系本站查询稿酬。如版权拥有人不同意此资料供中华民族提高修养,请及时联系以便删除。) |

| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |

| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |

| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||

| 没有相关文章 |

客服联系QQ:823297730 联系我们:823297730#qq.com(请将#改为@)

本站部分内容转载自网络,如有侵权,请来信告之,谢谢!