一、嵇康之死

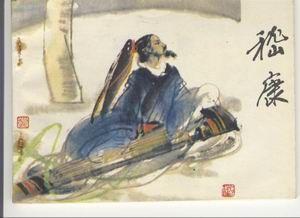

公元262年(魏景元三年)一个夏日,在洛阳东市刑场上,一代名士嵇康面对死亡却面不改色心不跳,正在弹那首旷世未有的《广陵散》。一曲终了,嵇康从容地看了看快要落山的太阳,不无遗憾地叹道:“《广陵散》于今绝矣!”

嵇康之死,不是因为他犯了什么死罪,而是因为他雅好慷慨、不拘礼法、率性坦荡、特立独行的精神和蔑视权贵的态度。

《魏氏春秋》说嵇康“学不师授,博洽多闻”。他的诗文书法琴艺都达到了相当高的水准,是位多才多艺的全能式学者。嵇康是竹林七贤的领袖人物,崇尚自然,怡悦山林,追求恬静闲适和超然自在的生活。他是一位出色的文学大师,他的诗气峻辞清,深刻犀利。他还精通音律,是当时著名的音乐理论家和演奏家。他写的《琴赋》,特别是洋洋七千言的《声无哀乐论》,鼓吹自然和谐,呼唤心灵回归,在当时音乐与自然、音乐与情感关系的大论辩中独树一帜。

嵇康蔑视官场不屑权贵,远离官场跑到城郊去打铁。嵇康在锻铁的同时,也锻造了自己的灵魂。就在嵇康打铁打得兴高采烈的时候,司马昭的宠儿钟会突然来访。嵇康懒得理他,连头都没抬。钟会尴尬了一会儿动身要走,嵇康问话了,很幽默:“何所闻而来?何所见而去?”钟会答得也很机巧:“闻所闻而来,见所见而去。”小人钟会耿耿于怀,从此忌恨在心。鲁迅说:“这也是嵇康杀身的一条祸根”,祸就祸在嵇康得罪的不是一个君子而是一个小人!

嵇康玄学思想的核心是“越名教而任自然,非汤武而薄周孔”。这是一朵带刺的玫瑰,它的芒刺直指以周公自居的司马昭和被统治者当做幌子的虚伪的礼教。嵇康的社会理想是“不以天下私亲,宁济四海蒸民”。他向往唐虞社会及其之前的公天下,这就把唐虞之后“宰割天下以奉其私”的罪恶统治都否定了。《晋书》记载:“山涛将去选官,举康自代康乃怀涛书告绝。”山涛为人敦厚,他推荐嵇康做官本是一番好意,却惹得嵇康怒不可遏。嵇康一篇《与山涛绝交书》写得十分痛苦。嵇康这封绝交书无疑是一篇与当权者决裂的宣言,难怪“大将军(司马昭)闻而怒焉”(《魏氏春秋》)。结果惹恼了权贵,埋下了祸根。

无独有偶,嵇康有个朋友叫吕安,其妻十分漂亮,被他的哥哥吕巽奸污了。吕巽做贼心虚,反污吕安不孝告到司马昭那里。司马昭标榜以“孝”治天下,不孝可以定死罪,吕巽这样做是将亲弟送上断头台,简直禽兽不如。嵇康怎么也想不到朋友圈子里冒出这么一个阴险的无赖,当即宣布与吕巽绝交,绝交书每个字都气得发抖。嵇康拍案而起为吕安出庭作证。他走进的是一个等他等了很久的卑鄙的陷阱。嵇康为朋友抱不平被打入死牢,罪名是“不孝者的同党”。

嵇康入狱后,人们奔走呼号竞相营救。《世说新语》说“豪俊皆随康入狱”。司马昭怎么也想不明白,已是死囚的嵇康怎么还有心思在狱中写诗?更想不通还有那么多人无意于他的官场却很乐意陪嵇康蹲牢房。司马昭有点心慌有点犹豫,还有点酸溜溜的嫉妒。就在这时,小人钟会报复的机会来了,在司马昭前煽动说:“嵇康,卧龙也,不可起。公无忧天下,顾以康为虑耳。昔齐戮华士,鲁诛少正卯,诚以害时乱教,故圣贤去之。康、安等言论放荡,非毁典谟,帝王者所不容。宜除之,以淳风俗。”钟会对司马昭的心思摸得很透,短短几句话就结果了曾讥讽过他的嵇康。

据《晋书》记载,行刑那天,有三千太学生聚集刑场为嵇康请愿,这在中国历史上是绝无仅有的。正因太学生们请愿,促使司马昭决意处死嵇康。面对死亡,嵇康泰然自若,一曲《广陵散》成千古绝响!

在魏晋文人中,嵇康最率性最有骨气,他是魏晋风度的一面不倒的旗帜!

二、潘安弃官奉亲母亲却遭株连

《二十四孝》故事曾在民间广为流传,我查阅相关资料,发现有两种版本,故事有重叠也有相异。潘岳“弃官奉亲”的故事出现在其中一个版本中。故事中还附了一首赞诗:“弃官从母孝诚虔,归里牧羊兼种田。藉以承欢滋养母,复元欢乐事天年。”

“弃官奉亲”,史书所载确有其事,《晋书》云:“除长安令,征补博士,未召,以母疾辄去官,免。”当时是公元296年,潘岳已经50岁了。司马氏标榜“以孝治天下”,母亲重病他照例是要辞职侍亲的,朝廷也就顺势免除了他的博士头衔。

《二十四孝》故事里说,潘岳事亲至孝、恪尽孝道,在当时的影响很大,很多人争相向他学习。潘岳的父亲潘芘原任琅内史,虽是个芝麻绿豆大的小官,但养活家小还是绰绰有余的,潘岳到河阳任职后,母亲一直和父亲在一起生活。潘芘去世后,潘岳就将母亲接到自己的任所侍奉。

后来,潘岳奉调任长安令,母亲一直跟着他生活。有一天,母亲偶染小恙,产生了强烈的思乡之情,很想回归故里颐养天年。潘岳得知母亲的心意后,随即决定满足母亲的愿望,送母亲回乡,跟随母亲回家奉养、以尽孝道。身为一县之父母官,总不能长期离开官署吧,思来想去,潘岳决定辞去官职,专司供养母亲之责。

一纸辞呈递交上司,上司再三挽留:“你是难得的好官,怎么忍心舍弃那么多百姓呢?再说你留任做官,能得到较多薪俸,可以使你的母亲生活得更好一些。”潘岳坚定地说:“我若是贪恋荣华富贵,不肯遵从母亲的意思,那算什么孝顺儿子呢?如果连孝顺自己的母亲都做不到,又何谈体谅百姓的疾苦,又怎么称得上一个好官呢?”上司被他的孝心所感动,准许他辞官回乡了。

回到家乡后,他母亲的病好了,可是因为失去了俸禄,家里变得贫穷了,他就自己动手,耕田种菜,靠卖菜为生,每次卖菜回来,都要买些母亲爱吃的食物。他还在家里养了一群羊,每天挤羊奶给母亲喝,这就是他在《闲居赋》中所写的:“灌园鬻蔬,以供朝夕之膳;牧羊酤酪,以俟伏腊之费。”在他精心护理下,母亲一直过着闲适的生活,安度着幸福的晚年。

这个故事中,有一个问题传说与史书有点出入,那就是潘岳辞的什么官?史书载其辞的是“博士”,传说中他辞的是“长安令”。还有一点,传说中说他回的故乡该是中牟县,而在他这一时期的作品中反映出,他是从长安回到洛阳。

这一年对潘岳十分重要。潘岳一边写《闲居赋》侍候母亲,一边仍然热衷于在官场钻营。第二年秋冬,他已攀上贾谧这棵大树,成了著作郎。再三年后,潘岳54岁,贾谧集团垮台,潘岳被诛三族,母亲也被杀害。“弃官奉亲”的美丽故事这样黯淡收场,这真是人生的大讽刺。潘岳的母亲不是糊涂老太太,她曾反复告诫儿子“止足”,潘岳并未听从,潘岳死前才有所悔悟,只留下一句遗言:我对不起母亲。

潘岳投身政治,是由他的家世和社会关系所决定。潘氏一门,自汉末到西晋没做过显宦,约属于中级门阀,但以文学名世,被一些高门世族看重。潘岳的岳父杨肇一家是当时的名门望族,看重潘家名声同其联姻。

门阀士族社会是非常看重家族的社会地位和婚宦关系的,潘岳入仕,势所必然。潘岳一开始投身于权臣贾充门下,贾充死后,又依附于煊赫一时的杨骏。“骏败亡”,他侥幸获免,又以贾氏故吏的身份投靠“权过人主”的贾谧。

贾充在司马氏篡权过程中立下汗马功劳,曹魏皇帝曹髦就是他指挥杀害的。晋朝建立后他将女儿贾南风嫁给了晋武帝的傻儿子司马衷(即后来的晋惠帝),力保司马衷太子地位,为日后贾皇后和贾谧把持朝政埋下伏笔。

潘岳在50岁时在《闲居赋》中总结自己做官经历:从二十岁到四十多岁,曾八次调换工作岗位,一次提升官阶,两次被撤职,一次被除名,一次是自己没有就任,三次被外放。一直在六七品的小官位上徘徊。一个“才名冠世”的世族子弟,为什么这样坎坷呢?

潘岳少为“奇童”,22岁写《藉田赋》声名大噪。藉田是一种昭示“以农为本”的国家大典,目的是起到“劝农”的示范作用。潘岳这篇赋不但舆论叫好,皇帝也读得舒服。这一来倒坏菜了,《晋书》中说潘岳才名太盛,遭到众人嫉妒,从而长期沉沦下僚。还有一个原因,虽然潘岳坚定地站在贾充一边,而贾充因种种考虑并未重用他。在此期间他的岳父杨家也开始衰微,给潘岳使不上劲了。

才高名大长期沉沦下僚,潘岳心情焦虑,32岁已长出白发。这一年秋天,他挥笔写下著名的《秋兴赋》,抒发他长期忍受压制的抑郁凄凉心境。

公元296年,潘岳50岁了,他写《闲居赋》,总结不如意的前半生,他找出自己仕途失败的原因是“拙”,他决定弃“拙”取“巧”,择木而栖,他选择贾谧作为遮天蔽日的大树。“大树之下好乘凉”,他很快升了著作郎,从著作郎转散骑常侍,迁给事黄门侍郎,他为贾谧做诗赠陆机,为贾谧讲汉书,愈益成为皇帝和贾谧的亲信。这时候就有了“拜路尘”一事。设想如果潘岳城府很深,他大概讲究一下对贾谧感恩戴德的方式和限度,但因他不善掩饰情感,缺乏政治智慧,表现得就很过火和拙劣。

公元299年,潘岳53岁。这年年底,发生了一桩很大的事:愍怀太子被废为庶人。愍怀太子非贾皇后亲生,对贾后、贾谧专权深为不满,一旦太子即位,贾家很可能有灭顶之灾,所以贾皇后、贾谧处心积虑要废掉他。

据《晋书·愍怀太子传》载,一天,贾后谎称皇帝患病,传太子入朝。太子来到后被领到一处别室,一个婢女端上酒枣,说是皇帝赐的,逼太子喝得大醉。这时又一个婢女捧来纸笔和一张草书文稿,让太子抄写下来。文稿模仿祈祷神灵的文体风格和太子平常流露的心意:“陛下宜自了,不自了,吾当入了之……”文稿制造者,就是潘岳。太子因此被废。

这件事是潘岳一生最大的污点,但考虑一下事件的时代背景仍然可以理解。这一事件发生时,另一个大名士王衍是怎样做的呢?王衍的长女嫁给贾谧,小女惠风嫁给愍怀太子,太子倒霉,王衍马上逼女儿与太子离婚。太子被贾皇后囚禁后,曾想方设法给惠风捎了一封信,讲了事情真相。王衍拿到这封信,如果能马上上奏皇帝,太子之冤可伸。但王衍隐匿不报,太子终于被杀。

晋惠帝年间,国家政治形势迅速恶化,西晋王朝像堆干柴,只等一把烈火把它烧毁。废太子事件成了点燃这堆干柴的导火索,火势迅速蔓延,先是西晋统治集团内部相互残杀,史称“八王之乱”,接着是“内附”的少数民族纷纷作乱和边外少数民族纷纷进入,北方陷入持续动乱,中国从此陷入了三百年的南北分裂状态。

太子被废不到四个月,赵王司马伦、梁王司马彤发动军事政变,矫诏废贾皇后为庶人,诛杀贾谧及其党羽数十人。司马伦入朝执政,自封为相国,此时司马伦所最倚重的人是孙秀。

孙秀在琅琊任杂役小吏时曾服侍过潘岳,潘岳很讨厌他的为人,多次羞辱他。后来孙秀投靠司马伦,任中书令,掌握生杀之权。小人得志往往极其残忍,孙秀之手,曾杀人无数。潘岳内心十分恐惧,有一天,他在朝中碰到了中书令孙秀,试探着以讨好的语气问:“孙令犹忆畴昔周旋不?”孙秀回答:“中心藏之,何日忘之?”这八个字让潘岳不寒而栗。

潘岳怀着一丝侥幸,没有选择立刻离开朝廷。除了不愿离开,可能还有不敢的成分。这一做法又一次暴露了他极其缺乏政治智慧。他的族侄潘尼和他同样趋附贾谧,这时回家装病,躲过司马伦和孙秀后,官位反而更加显达了。

政变三四个月后,潘岳就被孙秀以谋反罪夷三族。同样遭到政治清洗的还有曾和潘岳一起对贾谧“望尘拜”的石崇。石崇被杀,除了他也是贾谧集团的人,还因为孙秀曾要石崇把爱妾绿珠送给他,石崇说,要谁都可以,就绿珠不行。不久,石崇就被孙秀杀掉了,绿珠不负石崇所爱,石崇被收捕之时,坠楼殉情。

潘岳平日在官场趋炎附势,他的母亲不断告诫他:“安仁,你当知足,怎能趋附不已呢?”当他被绑赴刑场与母亲诀别,潘岳说:“负阿母!”

行刑时石崇先到刑场,一会儿潘岳也被押到。史书留下了二人临终前的简短对话。一种说法是:石崇见到潘岳很吃惊地问:“天下杀英雄,干你什么事?”潘岳回答:“俊士填沟壑,余波来及人。”石崇是西晋大司马石苞的儿子,财雄势大,以天下英雄自居,潘岳在他眼中是一位柔弱文友,怎么能陪英雄同死呢?

另一种说法是:石崇问:“安仁,怎么还有你呢?”潘岳回答:“这可真是‘白首同所归’了。”

数年前潘岳曾赠诗给石崇,诗中有几句是:“春荣谁不慕,岁寒良独希。投分寄石友,白首同所归。”这最后一句竟成为预示二人命运的谶语,所以潘岳这样回答。

潘岳是作为乱臣贼子被杀的,司马伦当政时期,无人敢正式安葬他。第二年四月,齐王司马起兵诛杀司马伦、孙秀等,侄子潘尼才将潘岳安葬在潘墓旁,并立起墓碑,碑上的刻字是:“给事黄门侍郎潘君之墓”。

南开大学罗宗强教授说,西晋一朝的建立,借助于不义的残暴手段。建立之后,没有一个有力的维护朝纲的思想原则。混乱的政风导致混乱的政局,也就是“政失准的”导致“士无特操”。“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭。”当代诗人北岛的诗可以注解那个时代。当我们将潘岳和嵇康作比时,两人情怀高下仍然显示出云泥之别。潘岳的个人行为不值得肯定,但由他可透视出西晋文人的历史处境。其实任何时代的文人都是时代造成的,一旦历史出现循环重复,潘岳式的历史悲剧还会重演,这也是我们今天对潘岳不觉得陌生的原因。

河大文学院教授王利锁说,潘岳的现实意义是警示现代的文人,在一个浮躁的动荡的社会里,该如何守住自己的道德底线。而潘岳,是个没有守住的人。

(免责声明:此资料来自学友远山整理、推荐、上传。版权拥有人未联系上。版权属于原刊载单位或作者。本站刊发此资料目的是为了供中华民族提高修养实现大中华复兴。其观点及内容的合法性、原创性、真实性和完整性由原刊载单位或作者负责,与本站无关,请学友仅作参考,并自行核实相关内容。本网站为公益网站,所有资料均实行零稿费。如版权拥有人不同意此资料供中华民族提高修养,请及时向本站申诉。本站接到申诉后即删除此资料,以免侵权。) |